08.07

#6:サルバドル - 絶望(2004年10月1日)

映画館を出て、思わず

「この映画、2度と見たくない」

とつぶやいてしまった経験って、ある?

それも、つまらない、時間の無駄としか思えない映画を見てしまった後悔からではなく、いつの間にか映画に引きずり込まれ、食い入るようにスクリーンを見つめ続けた充実した時間を過ごした後で。

私には、ある。

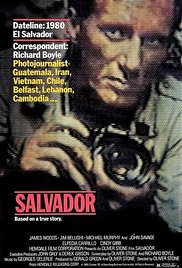

「サルバドル」

である。

その日、

「オリバー・ストーンの映画か。じゃあ見なくちゃな」

妻と2人、川崎のシネチッタに出かけた。

オリバー・ストーン監督は「プラトーン」をひっさげて私の前に登場した。ベトナム戦争を取り上げて1986年のアカデミー賞作品賞を受賞した作品である。学生時代、全国に広がったベトナム反戦運動の端っこで、おずおずとデモなんかしたことがある我々には、まあ、避けては通れない映画だった。

そう、一種の自己確認のための、自分探しのための映画鑑賞というのもあるのだ。

自己確認のはずが、打ちのめされた。

「プラトーン」は、国の大義を信じて、でも、貧しくて学歴の低い若者ばかりが前線に送られる現実に義憤を感じて、志願兵としてベトナムにやってきた1人の兵士が体験した戦争の話である。

戦場に出た兵士の役割は、1人でも多くの敵を殺すことである。

敵を殺さねば自分が殺される。それが戦闘のルールである。

戦場に身を置くということは、すぐそばに敵がいるかもしれない暗闇の密林で、腹の底からわき上がってくる恐怖に耐えながら宿営することである。

戦闘状態にあるということは、つい先ほどまで談笑していた戦友が、敵の弾丸に額を打ち抜かれて絶命することである。次は自分かもしれない……。

まあ、その程度は、志願してベトナムにやってきた兵士にとっては、あらかじめ予想できたこと、覚悟していたことに違いない。それでも彼はやってきた。

だが、ベトナムでの戦争には予想を遙かに越えたものがあった。

狂気、である。

この兵士を待ち受けていたのは、正規軍と正規軍が向き合う戦闘ではなかった。相手はゲリラである。

ゲリラは、民衆という水の中を泳ぎ回る魚だといわれる。ゲリラは民衆と同じような格好をし、民衆の中に紛れ込む。見分けがつかない。これほどいやな敵もない。

周りに敵兵士の姿がなく、民衆しかいなければ、ふつうは気が抜ける。ところがベトナムでは、どこに行こうと、いつであろうと、気が抜けない。後ろに立つ歯の抜けた農民は、こちらに向けてニコニコ笑っている村長は、物陰からこちらを見つめている若者は、ひょっとしたらゲリラかもしれない。好機と見れば、突然武器を取って襲いかかってくるかもしれない。皆殺しになるかもしれない。

すべてのベトナム人が敵に見える。すべてのベトナム人を抹殺しない限り、アメリカ兵は気が抜けない。

24時間、張りつめざるを得ない神経。ここに、狂気の根がある。

部隊は狂っていく。絶えず怯え、怯えるから女を犯し、若者を殴り殺し、抗議した村長の妻を射殺し、穀物に火をつけ、家々に火を放って村を廃墟にする……。

アメリカの正義を守ろうとロマンを抱いてベトナムにやってきた志願兵は、ズタズタに傷ついていく……。

打ちのめされた。

時折街頭デモに出て、

「ベトナム戦争反対!」

なんてシュプレヒコールに唱和し、たまには機動隊のおじさん、お兄さんに殴られて痛い思いをする程度で、ベトナム反戦の思いを表現し、多少なりともベトナムの人たちのお手伝いができたつもりになっていた自分が、ずいぶんちっぽけに思えた。

俺って、何をやってたんだろう? やがては社会人になって、いつの間にかベトナムなんてあまり考えなくなったもんなあ……。

オリバー・ストーン監督の名前は、その時くっきりと、脳裏に刻み込まれた。

(余談)

といっても、じゃあ何をすればよかったのかとなると、未だに答えは持ち合わせていない。

そのオリバー・ストーン監督が、今度はエルサルバドルをテーマに映画を作った。見に行かねばなるまい。

どんな映画なのか、予備知識は全くなかった。なにせ、ポスターを見ただけなのである。

エルサルバドルで何が起きているのか、知るよしもなかった。テレビでも新聞でも本でも、エルサルバドルの情報に触れた記憶は皆無だった。

それどころか、恥ずかしいことに、エルサルバドルの場所すら知らなかった。なんとなく、中南米の国みたいだなあ、と想像しただけである。無知の固まりであった。

このような次第で、妻と2人、映画館のシートに体を預けた。

こいつは、絶望の映画である。それも、いまの社会への、腹の底からの絶望の映画である。

主人公ボイルは、サンフランシスコに住む、フリーの食い詰めた報道カメラマンだ。時折いい仕事もするらしいのだが、いつもは仕事もなく、出版社や新聞社をごまかして「取材費」を引き出し、取材なんかせずに遊び暮らしている。ま、社会のお荷物、ダニである。

とうとう妻にも逃げ出された。にっちにもさっちも行かなくなって、やはり食い詰め者の友人と2人、おんぼろのフォード・ムスタングに乗ってエルサルバドルへ出かける。エルサルバドルは、かつて取材したことがある国だ。現地政府の高官とのコネも残っている。当時の「現地妻」もまだいるはずだ。行けば飯の種ぐらい何とでもなるさ、という気楽な旅立ちだったが……。

エルサルバドルは、政府軍と反政府軍が激しい戦闘を繰り広げていた。報道カメラマンにとってはネタの宝庫である。ボイルは、精力的に戦場の写真を撮り続けているアメリカ人カメラマンの助手となる。さあ、これで暮らしの目途も立った。あとは気楽にやって、時々金になる写真を撮っていればいい。

暮らしのため、ボイルは写真を撮り始めた。しかし、いい戦場写真は前線に出なければ撮れない。

本当は、ボイルはそんなものは見たくなかったのかもしれない。知りたくなかったのかもしれない。だが、金のためにやってきた前線の現実は、いい加減男のボイルを少しずつ変えていく。

武力による威圧で国民の上に君臨している政府軍にとって、いつまでもしぶとく抵抗を続ける宗教者と共産主義者、それに何かと揚げ足をとろうとするジャーナリストは敵である。政府軍は、反政府的傾向を強めて市民から熱く支持されていた司教を反政府集会の最中に暗殺し、集まっていた住民たちを武力で追い払う。

ボイルは現場にいた。怒った。ジャーナリストの質問に答えていた政府軍の中心人物に、思わず激しい質問をしてしまう。

“It’s rumored that you’re head of the death squads terrorizing the city. Care to comment?”

(あんたが、市内で殺戮を繰り返している死の軍団の親玉だっている噂がある。何か言いたいことは?)

へつらったような微温的な質問しかしない記者が取り囲む中で、心からの怒りが現れたボイルの質問は、異彩を放った。当然目を付けられる。

ボイルは、このあたりから引き返せない道に入っていく。

反政府軍を取材したボイルは、米国大使館の駐在武官から、敵を利する左翼め、となじられる。米国は政府軍に対し、軍事援助を続けている。

”Leftwing, colonel? Well, may be. But I’m not a Communist, and you guys are not able to tell the difference.”

(左翼ですって、大佐? ああ、そうかもしれない。でも、俺は共産主義者じゃない。あんたらは、その違いだって分からないだろう)

”I love my country as much as you do. That may surprise you. You are the ones who trained Major Max at the police academy in Washington. Trained them to torture and kill. Then sent them here. You’ve created a major Frankenstein.”

(俺は、あんたらと同じぐらい国を愛してるよ。驚きだろうな。ワシントンのポリスアカデミーで、あんたらはあのマックス少佐を訓練したんだよな。拷問のやり方と殺し方を。訓練して、ここに送り込んだ。あんたらはフランケンシュタインを作り出したんだよ)

(注) マックス少佐=政府軍の中心人物

何であんたたちは、こんな野蛮な政府を支援するんだ? 国民の苦しみが見えないのか? 怒りの矛先は、アメリカ政府にも向かった。

であれば、政府軍と、政府軍と手を結ぶアメリカに反旗を翻す反政府軍は、ボイルの立場からすれば正義の軍隊となる。希望の星である。反政府軍が権力を奪い、エルサルバドルの正統な政府にならなければならない。ジャーナリストであるボイルは、正義の闘いを記録しなければならない。

反政府軍が反攻に出ると聞いたボイルは現場に急行する。

反政府軍は当初優勢で、多数の政府軍兵士を捕虜にした。しかし、間もなく登場した圧倒的な数の政府軍に追いつめられ、逃げる。そのとき、ボイルは見てしまったのだ。反政府軍が、捕虜を殺戮する現場を。

嘘だろ! 正義の軍隊が、捕虜を殺すか?!

だがプロである以上、こいつも記録にとどめなければならない。彼がフィルムに収めなければ、この事実は歴史の闇に消えていくのだ。記録する。それがジャーナリストの使命である。

ボイルは、写真を撮るためカメラを構えて近寄った。だが、反政府軍の兵士が制止する。

”No pictures.”

そして、唖然とするボイルの面前で、殺戮を続ける。

“Is this your justice?”

見るに見かねたボイルが迫っても、

“It’s necessary. Get out of here.”

といって平然と殺戮を続ける。反政府軍に寄せたボイルの信頼、期待が、完璧に裏切られた。

“You’ve become just like them!”

ボイルは詰め寄る。が、兵士は動じない。

“This is war! You don’t have stomach for it. Get out!”

と告げるだけである。

ボイルは繰り返す。

“You’ve become just like them!”

あんたたちは、あんたたちが戦っている敵と同じになっちまった。

正義の軍隊と信じ、アメリカ政府とエルサルバドル政府が手を取り合って進めている暗黒の政治を覆すはずの反政府軍が、ひと皮めくってみれば、奴らと同じ野蛮な集団だった。

だったら、何を信じたらいい?

もう怒りではない。失望である。

そしてラストシーン。

現地妻をエルサルバドルに住み続けさせては彼女の命が危ないと判断したボイルは、彼女と彼女の子供を連れて、アメリカへの脱出を試みる。何度もの危機を乗り越え、やっとカリフォルニアにたどり着いた彼らはバスに乗り、ボイルの家へ向かう。

| 現地妻: | I always dreamed to come to California. (ずっとカリフォルニアに憧れてたのよ) |

| ボイル: | It’s a wacko joint. Not like El Salvador. You can be what you want, do what you want as long as you get the money. (変なところさ。エルサルバドルみたいじゃない。何にでもなれるんだ。何でもできるんだ。金さえあればね) |

ボイルには、アメリカへの信頼がまだ残っていた。

エルサルバドル政府を支えるアメリカ政府は、腐っているかもしれない。

エルサルバドルに兵士を送る米軍は、狂っているかもしれない。

拝金主義の、金が全てのアメリカは、下らない社会かもしれない。

でも、本当のアメリカは、俺たちのアメリカは、そうじゃない。自由を愛し、正義を守り、命を尊ぶ人々が集まった国なのである。俺を、彼女を、子供たちを、包み込んでくれるはずだ。

ボイルの胸には、地獄を脱した安堵と、恐らく、これでどうしようもなかった自分の暮らしを立て直せる、この女がいればまともな暮らしができる、という希望がわき起こっていたはずである。

だが。

国境警備隊のパトカーが現れ、バスの乗客のチェックを始めた。身分証明書の提示を求められた現地妻は、当然持っているはずがない。規則である。隊員たちは、彼女と彼女の子供を強制送還するべく、パトカーに押し込んでしまう……。

”If you send her back, they will kill her, rape her and mutilate her. If you send back there……”

”If you send the kids, they will kill them. You don’t know what it’s like! You have no idea what it’s like! You have no idea……”

そんなことをしたら、殺されちゃうじゃないか! レイプされちゃうじゃないか! 取り返しがつかない体にされちゃうじゃないか! お前らには、何も分かってないんだ!

現地妻と子供たちを連れ去る隊員に向かって、ボイルは必死に叫ぶ。だが、その叫びに応える声も、動きもない。

パトカーは走り去り、豆粒ほどに小さくなって、やがて見えなくなってしまった。

彼女たちを助けることができなかった。

置き去りにされたボイルに残されたのは、無力感である。深い、深い、絶望である。例え一瞬とはいえ、エルサルバドルみたいではないアメリカを信頼した自分の甘さへの、反吐が出そうな嫌悪感である。

ボイルには信じられるものが何もなくなった。

最後に出てきた字幕によると、実話に基づいた映画である。ボイルはその後、必死に彼女たちを捜し続けているが、見つかっていない。

彼女たちは生き延び、グアテマラの難民キャンプにいるという話があるが、見つかっていない。

この原稿を書くために、川崎のTSUTAYAからDVDを借りてきて自宅で再生した。我が家に録画設備が完備した後、NHKでもWOWOWでも放送していないこの映画は、我が家のコレクションにはないのである。

見通すことができた。原稿にしなければならないので緊張していたのだろう。メモをとりながらの視聴だから、映画と自分を切り離すことができたのかもしれない。

だが、映画好きの妻は、テレビのある部屋から出て行ったままだった。やっぱり、2度と見ないつもりらしい。

【メモ】

サルバドル/遥かなる日々(SALVADOR)

1986年公開、上映時間123分。

監督:オリバー・ストーン Oliver Stone

出演:ジェームズ・ウッズ James Woods

ジェームズ・ベルーシ James Belushi

ジョン・サヴェージ John Savage

エルピディア・カリーロ Elpidia Carrillo

アイキャッチ画像はIMDbからお借りしました