08.02

#1:LET IT BE - 5人目になりきった(2004年10月29日)

“Rubber Soul” が私の人生を変えた。

一風変わったメロディのギターイントロで始まる “Drive My Car” から、投げやりな雰囲気が漂うJohnのヴォーカルがいい味を出す “Run for Your Life” までの14曲。全てが、私のどこかに、しっかり食い込んで抜けなくなった。高校2年のときである。

それまで The Beatles を聴かなかったわけではない。何しろ私は、音楽については早熟だった。周りの友が演歌、青春ポップスしか聴かなかった中学時代、たった1人でポピュラーミュージックに親しんだ。日曜日午前8時半、ラジオから流れる高崎一郎さんのベスト10番組は必聴だった。後には、テープレコーダーに録音までした。大学ノートにランキング表を作り、各曲の週別ランキング変化をグラフ化した。オタクである。

The Beatles は “I want to hold your hand” をひっさげて日本に上陸した。上陸する前に、米国の大学で24時間、72時間流しっぱなしにした、などの伝説が流布された。

期待して待った。飛びつくように聴いた。うるさかった。荒々しいエネルギーを受け止めかねた。

戸惑っているうち、The Beatles は日本でも着々と地歩を固めていった。頻繁にベスト10に登場し、耳にする機会も増えた。

“Please Mr. Postman”

“I feel fine”

“No Reply”

“Rock And Roll Music”

“A Hard Day’s Night”

素敵な曲が次々と現れた。いつしか、The Beatlesの音楽が耳になじんだ。口ずさんだ。ファンになった。

でも、それだけだったら、私の好みはいつかほかのミュージシャンに代わり、時間の推移とともに私の中から消え去っていたに違いない。

全てを変えたのは “Rubber Soul” だった。

このアルバムで、The Beatlesは、音楽を根底的に変える革命を始めた。

“Norwegian Wood (This Bird Has Flown)” ではインドの楽器シタールが不思議な音色を聞かせた。初めて耳にする音だった。

“In My Life” はバロック調だった。 懐かしいような、たゆたうような、えもいわれぬ世界へ連れて行ってくれた。

それまでの、どんな音楽からも感じたことがない体験だった。

それまでのポピュラー音楽では考えられない組み合わせである。むろん、まったく違った世界にあるもの同士を組み合わせることは、誰にだってできる。尺八とピアノを組み合わせようと、中国の古い楽器である二胡でバッハを演奏しようと、勝手にやればよい。だが、それが成功するかどうかは別だ。異様な組み合わせに聞こえては、物珍しさ以上の価値はない。

The Beatles のチャレンジには、物珍しさ以上のものがあった。ロックに新しい世界を切り開いたのである。

“Michelle” 、“Girl” のとろけそうな甘さ、“Nowhere Man” “Word” の研ぎ澄まされた ハーモニーも心地よかった。ポピュラーミュージックが、全く姿を変えた。全ての曲が、私を魅了した。

(余談)

若いころ、セミプロのジャズピアニストで、いまは愛知県で会社を経営している知人が言った。

「俺ってさ、The Beatlesなんて、ガキの音楽だと思ってたんだよな」

ある年、アメリカの高校生がホームステイに来た。

「ピアノに触っていいかというから、どうぞ、って放ってたんだわ。なんか、勝手に弾いてたよ」

学生が帰国した。見知らぬ1冊の本を見つけた。忘れ物らしい。The Beatlesの楽譜だった。

「へえ、あの学生、こんなもの弾いてたのかと思ってさ」

何の気なしに拾い上げ、ピアノに向かって弾いてみた。

「びっくりしてね。それほど複雑なコード進行ではないんだが、あるコードから次のコードに移るときに、ほとんどと言っていいくらい、ほんの半拍か1拍の隠しコードとでも呼びたくなるヤツが使ってある。 これが何ともいえないいい味を出してんだよなあ。ははぁー、これが The Beatles の音楽の魅力なのかと気がついて、それからは俺も熱烈なファンの1人よ」

分かる人間には分かる。

欲しかった。このアルバムを何としても我が物にしたかった。が、「グルメに行くばい! 第3回 :お好み焼き」の暮らし向きである。当時の私がこのアルバムを自分で買うなんて、100mを10秒フラットで走るよりも難しいことだった。

悪知恵は当時からのものらしい。一計を案じた。

柔道部の中核部員であった私は、同時に生徒会の副会長でもあった。生徒会には若干の予算がある。こいつを使おうと思い立った。

とはいえ、生徒会には予算の自主決定権がなかった。予算の原案は作る。だが、承認権は教師にある。何に使うかには全て教師の許諾がいるのだ。形だけの生徒会自治である。

生徒会担当は数学の北原先生だった。数学は論理に縛られる学問だが、この人は既成の価値観に縛られた先生だった。簡単にいうと、前世紀の遺物だった。とことん、縛られるのが好きな人らしい。

「この、『Rubber Soul』ちゅうとは、何か?」

「はあ、The Beatlesのレコードです」

「その、ビートルズ、ちゅうとは何か?」

「イギリスんロックバンドで、世界中で聴かれとっとですよ」

「大道、うちの学校がロックんごたる音楽ば禁止しとっとは、お前も知っとるやろが。ロックちゅうとは、ありゃ、不良の音楽たい。ロックば聴きよるごたる奴は不良になっとぞ。こりもロックなら、買(こ)うちゃでけんめえもん」

「うんにゃ、先生、ロックはロックですばってん、先生の思うとるごたるロックやなかとですよ。先生、聴いてみてくれんですか。ほんなこて良か音楽やけん。僕が保証すっとです」

私の保証なんて、管理する教師の側から見れば、吹けば飛ぶような物に違いない。だが、すったもんだの末、購入許可が下りた。その障壁をいかにして突破したのか。私がすり寄ってごまをすったたのか、敵の裏をかいて有無がいえない状態に追い込んだのか、恐らくドラマがあったはずだが、どうにも思い出せない。買えることになって舞い上がってしまい、どんな経緯があったかなんてどうでも良くなったらしい。

アルバム “Rubber Soul” が学校に届いた。その日の昼休み、私は放送室に走り込んだ。校内放送の電源をONにする。ファンクションスイッチは当然レコードにあわせる。ターンテーブルにあこがれのアルバムをセットする。そっと針を降ろす。ボリュームを上げる。

♪ Asked a girl what she wanted to be

She said baby can’t you see

I wanna be famous a star of the screen

But you can do something in between

学校中のスピーカーから、“Drive my car” が流れ出した。

この日、自治権のない植民地のリーダー階級であった私の姑息な悪知恵が、我が母校のアンシャンレジームを、一部だけうち破った。

はずである。

「グルメに行くばい! 第5回 :豚足」でご案内のように、我が暮らしは大学に入っても改善の兆しはなかった。豊かな友が持つステレオが羨ましかった。羨ましくとも、買えないものは仕方がない。ステレオがないから、レコードを買っても仕方がない。万が一レコードを買う気になっても、買う金を調達できたかどうかは別問題ではあるが。

おかげで、時折ラジオから流れる曲を除けば、The Beatlesとは限りなく疎遠な日々が続いた。

突然だが。

前世の因縁を信じるか、信じないか。

やがては対になるべき男女は、目に見えない赤い糸で小指と小指が結ばれているという言い伝えを信じるか、信じないか。

(余談)

目に見えない糸が、どうして赤いと分かるのだろう?

とは、昔から持っている疑問である。

アルバイトを捜した。暮らしのためである。知人の紹介で家庭教師の口が見つかった。中学生の男の子に、週2回、数学と英語を教える。

初めてその家を訪ね、畳敷きの応接間に通された。ここが教場である。

お母さんが去って、子供と2人きりになった。どの程度できるの? ドリルを課した。彼が問題と取り組んでいる間、私は暇である。何の気なし部屋の中を見回した。あるものに気がついた。

ステレオである。

「へえ、ある所にはあるもんだ」

しかも、その横にレコードがあった。

“Sgt. Pepper’s lonely heart club band”

やや、思わぬところでお目にかかる。

こいつは、シングルアルバム用の曲を集めて1枚にしているそんじょそこらのLPとは違う。収録曲全体が1つのストーリーを構成する。コンセプト・アルバムと呼ばれて多くの追従者を生み、The Beatles の名を不滅にした名盤である。評判は聞いていたものの、この時点まで聴いたことがなかった。

それが、まるで私が来るのを待っていたかの如く、鎮座ましましている!

しかも、そばにヘッドホンまで置いてある! そのヘッドホンが、

「さあ、早く私を掴んで! もうじれったい、今すぐ私を好きにして!」

と甘い声で呼びかける。 気がする。

しかし、だ。私は家庭教師である。この部屋にいるのはこの子に勉強を教えるためである。ドリルに苦吟する教え子を横に置いて、教師である私が “Sgt. Pepper’s lonely heart club band” に聞き惚れている、という図は許されるか?

許されない。苦楽をともにしてこその子弟である。

我慢した。次の回も我慢した。その次も、我慢した。我慢に我慢を積み重ねた。

我慢できなくなるまで、何度この部屋に通ったろうか。とうとう、我慢が限界に達した。

「なに、この子! ちっとも覚えないジャン。勉強する気あるの?」

我慢が限界に達したとき、私は誘惑に身を委ねる理屈を考え出した。このガキのせいにすればいいのである。こうして、確信を持って一線を踏み越えた。

子供には問題集をやらせる。そして私はヘッドホンをセットして “Sgt. Pepper’s lonely heart club band” に針を降ろしたのである!

勉強を教えるより、“Sgt. Pepper’s lonely heart club band” の快楽に身を委ねるために家庭教師に通う日々が始まった。毎週2回、私は “Sgt. Pepper’s lonely heart club band” の世界に没頭した。酔いしれた。

一線は、踏み越えてみれば、あとは楽なのだ。何事でも、同じである。

博多の映画館に、“LET IT BE” がやってきたのは、そんなころだった。

私が、動くThe Beatlesを見たのは、数回しかない。

1回目は1966年6月、1回だけしか実現しなかった来日公演である。場所は日本武道館。むろん、九州の田舎高校生が、上京して武道館に駆けつけるなんてことはあり得ない。

幸い、1回だけテレビが放映してくれた。とはいえ、いまと違ってビデオなどない時代である。映像資産として残すのは不可能だ。であれば、せめて音だけでも残しておきたいと考えた。新聞配達で稼いだ金で、私はテープレコーダーを持っていた。

テレビのスピーカーの前にテレコのマイクをセットするか?

いやいや、それでは周囲の雑音を拾う。こいつは願い下げだ。

考えてみれば、彼らの音楽は電気信号でスピーカーに送られる。その信号がスピーカーを揺らして作り出した音、つまり空気の粗密波を今度はマイクで拾い、再び電気信号に変えて録音するなんてのは無駄でじゃあないか。空気を揺らす前の、最初の電気信号をそのままテレコに送り込むにこしたことはない。

高校生の物理の知識で、私はそう考えた。やはりこの男、並みではない。

テレビの裏蓋をはずした。スピーカーが見えた。電気コードが2本、スピーカーにくっついている。こいつに違いない。スピーカーへの音楽信号の入り口はこいつに違いない。

ライン入力用のコードをテレコに差し込み、反対側に鰐口クリップをつけた。その鰐口クリップで、スピーカーへの音楽信号の入り口2個を挟んだ。

準備は整った。

番組はE・H・エリックの司会で始まり、確かスパイダースが延々と前座を努めた。

「さっさと引っ込め!」

待って、待って、待った末、4人が舞台に、我が家のテレビに登場した。去っていった。あっという間だった。あまりにも短い宴だった。

私が持っているDVDで4人が舞台に出てから引っ込むまでの時間を計ったら、29分40秒フラット。たったこれだけの顔見せで巨額の富を持っていったのだから、やはりただ者ではない。

彼らの音楽だけが、私のテープに残った。

2回目は、映画「ビートルズがやってくるヤァ!ヤァ!ヤァ!(A HARD DAY’S NIGHT)」である。3回目は「4人はアイドル(HELP!)」だ。

そして、「LET IT BE」である。1970年8月の日本公開だった。

私は、憑かれたように映画館に通った。見て、酔って、興奮して、満足して、下宿に戻る。が、次の日になると、またそわそわし始める。

「えーい、今日の授業もさぼっちゃえ!」

その数、10数回に及ぶ。同じ映画を、映画館で見た回数の自己最高記録である。

The Beatlesは1970年4月、すでに解散していた。4人を4人で見ることができるのはこの映画が最後である。ファンとして、マニアとして、フリークとして、足繁く映画館に通うのは当たり前ではないか?

「THE BEATLES」

スクリーンに、斜めになった文字が突然大写しになる。

カツ、カツ、カツ。

革靴の音が響き、「THE BEATLES」が揺れながら遠ざかる。だんだん小さくなり、「THE BEATLES」は男が運ぶバスドラムのフロントヘッドに書かれた文字であることが見えてくる。

しゃれた、何とも格好いい導入部である。この冒頭シーンだけで、私はロンドン・アップルスタジオに入り込んでしまった。4人の、そしてスタッフの邪魔にならないように隅っこに腰を下ろし、あこがれの4人の一挙手一投足に、魂を奪われたように目をこらす。

グランドピアノに歩みよった男は、フロントヘッドをその上に乗せ、ピアノの移動を始めた。

画面一杯に髭面のポール・マッカートニーが現れた。ピアノを弾いている。横にリンゴ・スター、間もなくジョージ・ハリソンもやってきた。

ピアノの上には囓りかけのアップル。ピアノの横腹には「Blüthner」のロゴ。ドイツ製のピアノである。

-そうか、The Beatlesが使っていたのは、そんなブランドのピアノだったのか……。こいつが世界最高のピアノに違いない。ヤマハや河合なんて足元にも及ばないのだろう。

Johnが、私の大好きな曲 “Don’t Let Me Down” を歌いだした。まだまだ完成にはほど遠いできだ。生まれ落ちたばかりの原型なのだろう。これが、あの名曲に育つ。いま、私は偉大な音楽の歴史に立ち会っている。

-うむ。でも、これはこれで、いい!

“Maxwell’s Silver Hammer” 。あのフロントヘッドを運んだ男が、金槌で金床を叩き、効果音を出している。

-へーっ、あの「カン、カン」って音は、こんなにして出していたのか。何でも楽器にしちゃうんだねえ。それにしても、楽しそうにやっているね。羨ましい。でも、ちょっとリズムがずれてないかい? 俺が代わってやろうか?

“For You Blue” 。John Lennonがエレキギターを寝かせて膝に乗せ、左手に持ったバーで言を押さえながら、スチールギター風に演奏している。

-スチールギターを買う金をケチったの? まさか、ね。しかし、John、器用だねえ。

“I Me Mine” 。こんな曲を作ってみたんだけど、とおずおずと話す George に、Ringo が両手を180°近く広げて拍手をし、やってみろ、やってみろ、とけしかける。意を決して、おずおずとアコースティックギターを弾き、歌い始めるGeorge。途中から演奏はエレキバンドに変わり、JohnとYokoがワルツを踊る。

-JohnとYokoのダンスを見るより、わたしゃこの曲のアコースティックバージョンをもっと見たかった、聴きたかった。ま、今はCDで持ってるけどさ。

この映画が撮影されたのは、1969年のことである。とすると、解散の直前であり、Paul McCartney vs. John Lennon/ George Harrison/ Ringo Starrの対立が、爆発寸前にまで達していた時期だ。この映画は、ただ1人で解散を避ける方途を探っていたPaul McCartneyが立てた企画だ、との話も何かで読んだ記憶がある。他の3人もこの企画に乗ったのだから、Tha Beatlesは、まだ Tha Beatlesであり続けることができていた時期である。

だが、レンズは非常だ。Paulの願いがどれほど強かったかは知らないが、フィルムは4人の、この時点における4人の生の姿を残酷なまでに記録した。

主張をし、指示を出すのは全てPaulである。Johnは最初から、どこか気分が乗らない、しらけた表情を見せ続ける。Yokoといちゃつき続ける。

Georgeは、“I’ve Got A Feeling” の曲作りでPaulと対立する。

「そうじゃなくて、リードギターはこんな風にやってもらいたいんだ」

と、Georgeの弾き方に注文を付けるPaulに、Georgeは

「手伝おうとすると気に障るみたいだね。いいよ、いいよ、君の言うとおりに弾くよ」

とぶっきらぼうに返事をする。

メンバーの間に存在する緊張感が、否応なく画面から流れ出してくる。

しかし、である、お立ち会い。

映画館に通い詰めていたころの私は、こう考えていた。

いくら4人が天才とはいえ、あんなに素晴らしい曲を、ニコニコ笑いながら作れるわけはないだろう。たまには意見が対立する。ぶつかる。当たり前ではないか。その姿をそのまま公開する彼らの度量の広さを見よ! おかげで、20世紀の音楽シーンを塗り替えた音楽が生まれ落ち、育ち、独り立ちする貴重な歴史の一齣一齣を、私はいま、確かに自分の目で目撃しているのだ。

対立もある。だが、いったん演奏を始めると、4人の顔が、実に生き生きとする。美しい。引き込まれそうな笑顔を見せる。結果として生まれてきた音楽は、この上なく素晴らしい。緊張関係にあっても、音楽に向かい合うと、こんなに素晴らしい表情をするのだ。やはり彼らは、音楽の申し子なのである。

音楽の申し子たちの世界に全身でとっぷりと浸かりたいが故に、私は10数回も映画館に足を運んだのである。

フィナーレは、アップルビルの屋上を舞台にしたルーフ・トップ・コンサートである。JohnとGeorgeが毛皮のコートを着込んで両手に息を吹きかけて暖め、Ringoは赤いウインドブレーカーを身につけてドラムセットに向き合っている。相当寒い日だったのだろう。風も強い。

“Get Back” に始まり、“Don’t Let Me Down” “I’ve Got A Feeling” “One After 909” “Dig A Pony” と続いて、再び “Get Back” で幕を閉じる。4人でやった最後のコンサートは、珠玉の演奏の連続である。

膝を少し曲げ、顎を突き出してうたうJohn。“Don’t Let Me Down” では歌詞の一部を外国語(聞いたことがない言葉で、何語か分からない=ごめんなさい)で歌い、“Dig A Pony” でギターをとちってニヤッと笑い、舌を出す。ご愛敬だ。

最後の “Get Back” では、演奏を始めてすぐにGeorgeのギターの音が増幅されなくなる。あれっ、という顔をしながらギターを見、アンプを見、コードを点検するGeorge。接続が悪かっただけらしく、すぐに演奏に復帰する。

屋上に登ってから演奏が終わるまで、私の計測では22分12秒。そして4人は、4人で演奏するのをやめた。

10数回も映画館に足を運び、暗い映画館のシートに身を沈めて、私は、5人目のThe Beatlesになりきっていた。 幸せな時間だった。

この原稿を書くために、「LET IT BE」のDVDを引っ張り出した。

「えっ、“LET IT BE” はDVDはおろか、ビデオにもなってないぜ!」

とおっしゃるあなた。あなたも、私に劣らぬマニアですなあ。

確かにそうらしい。だが、我が家にはあるのである。

札幌のレンタルビデオ店でこの映画を見つけた。VHSのテープだった。お金を払って、ダビングしてもらった。そのテープから、昨夏、我が家でDVDに落とした。いや、まことに危なっかしい代物なのだが、そんなことをしてでも手元に置きたいのである。この映画は私の青春そのものなのだ。

で、再生してみた。汚い映像である。

そりゃあ、まあ、仕方ないわな。ビデオでも発売されたことがないのに、レンタルビデオ店にあった、というのがまず、出所を疑わせる。日本語の字幕がついていて画角も4対3だから、ひょっとしたらテレビ放送をダビングしたものではないか? 最初からさほどきれいな映像ではなかったのではないか? それをさらにダビングし、しかも10数年の時がたってやっとDVDにしたのだから、きれいなはずがない。

それにしても、博多の映画館のスクリーンで見たこの映画は輝いていたなあ。

なのに、このDVDと来たら、ザラザラだし、色も抜け落ちているし……。

ふむ、我が青春も、同じように、ちっとばかり色あせてきたかもしれない。

(追伸)

Webで、この映画が近くDVD化されるとあった。

嬉しい。出たら一番に買いに行く。映像も音も、目が覚めるほど美しいに違いない。こいつを手に入れたら、私の青春はまた輝き出す。

と思いたいものである。

未だに正式アナウンスがないのが、不安といえば不安だが……。

(追伸2)

この映画のDVDを手に入れたのは、日誌でお伝えした。まあ、これも海賊版であろう。

その後、彼らの最新映画「ザ・ビートルズ EIGHT DAYS A WEEK ‐The Touring Years」を見た。ルーフトップコンサートも登場したが、思いの外映像の粒子が粗い。もうこんな映像しか残っていないのか……。=2017年8月3日

【メモ】

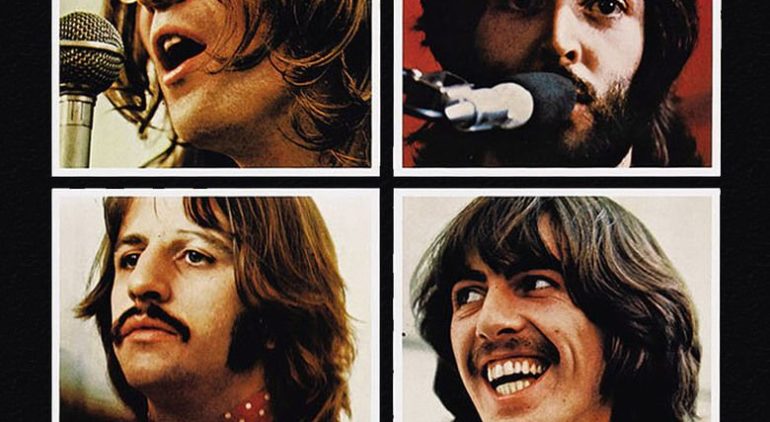

レット・イット・ビー(LET IT BE)

1970年公開、上映時間80 分。

監督: マイケル・リンゼイ=ホッグ Michael Lindsey-Hogg

出演: ジョン・レノン John Lennon

ポール・マッカートニー Paul McCartney

ジョージ・ハリソン George Harrison

リンゴ・スター Ringo Starr

ヨーコ・オノ Yoko Ono

など。

アイキャッチ画像は「Alchetron」というページからお借りしました。